Épisode 4. Il y a vingt-cinq ans, le saxophoniste américain installé à Paris s’est jeté corps et âme dans une quête de lui-même, d’une rive à l’autre de l’Atlantique noir. Retour sur ces années furieusement fastes.

« J’ai besoin de savoir d’où je viens, moi qui suis afro-américain, c’est-à-dire le fruit d’une histoire différente de celle des Africains depuis plusieurs siècles. Il y a eu la déportation, l’esclavage, un long processus de métissage, pour certains d’assimilation ou d’acculturation. » Ces propos tenus par David Murray lors d’une rencontre au tournant des années 2000 avec Omar Sosa, pianiste cubain avec lequel il avait créé l’événement lors de la première édition du festival Esprits Créoles au musée Dapper, renvoient au questionnement de tout un peuple, celui du blues, qui a trop longtemps cherché son devenir dans un passé qu’on lui avait confisqué. L’Afrique, le continent des racines qui s’est transformé en un paradis perdu, plus fantasmé que vécu. C’est ce cheminement intérieur qu’a dû faire le natif d’Oakland (le 19 février 1955), élevé dans la tradition du gospel pratiqué en famille et émancipé au contact de la scène alternative de la baie de San Francisco.

David Murray et l’Afrique, c’est donc une vieille histoire. Dans ses jeunes années new-yorkaises, il croisera plus d’une fois des maîtres, comme Randy Weston, qui l’instruiront sur le continent. Et peu à peu il cherchera à s’en rapprocher. Ainsi, à l’orée des années 1990, auréolé du prix Jazzpar, l’équivalent du Nobel Jazz, il se produira dans La Mecque du jazz (New York, s’entend) avec le World Saxophone Quartet, une de ses formations fétiches, en compagnie d’un trio de tambours ouest-africains parmi lesquels Mor Thiam, le père d’Akon himself. Mais c’est en traversant l’Atlantique pour s’installer en 1995 à Paris que l’histoire s’accélère pour celui qui fête alors ses quarante ans. Il marche alors dans les traces d’autres Afro-Américains, à commencer par des écrivains qui ont constamment inspiré son travail. Le premier d’entre eux est sans aucun doute Richard Wright, exilé sur la rive « noire » de la Seine au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

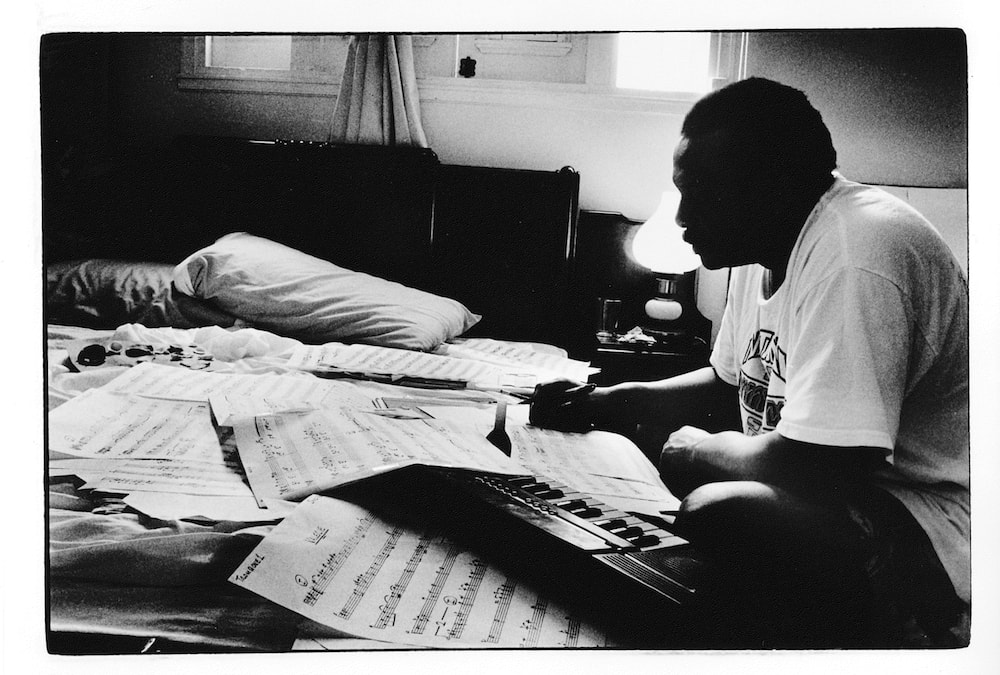

David Murray © D. Gignoux – Archives Murray 3D-Family

Afrique sur Seine

Le saxophoniste pose ses bagages du côté du populaire quartier de Ménilmontant, où il fonde une nouvelle famille. Sans le savoir, il se rapproche de sa terre « ancestrale » qui l’interroge et qu’il interroge. « Vivre une question est déjà s’enrichir d’éléments dont la réponse ne dispose pas. » Cette citation extraite de l’Éloge de la Créolité n’est pas sans relation avec le sens de sa démarche et l’essence du jazz. À partir de Paris, cette porte vers l’Afrique et plaque tournante des musiques du monde entier, il va partir à la découverte de territoires musicaux en Afrique du Sud, au Sénégal, en Guadeloupe, à Cuba… À chaque fois il enrichit son univers, l’irrigue de nouvelles influences sans en modifier la trajectoire… Bien au contraire.

Toutes ces expériences de terrain, concrétisées par des enregistrements souvent salués par la critique, vont en revanche l’éloigner d’un certain académisme jazz tout en le rapprochant du jazz, plus spirituel. « L’esprit du jazz permet la connexion naturelle avec toutes les musiques sud-américaines, caraïbes et africaines, analyse-t-il en 2004. Quand je suis au point paroxystique d’un chorus, je suis sans doute inconsciemment connecté avec le Saint-Esprit, tout comme les prêtres santeria. Cet état dépasse le mot jazz, les notes… C’est quelque chose de bien difficile à expliciter, de très profond, un point inaccessible autour duquel nous tournons, que nous essayons de toucher sans jamais pouvoir tout à fait y parvenir… » Pour David Murray, ténor du free, le jazz reste au centre de son esthétique. S’il s’en écarte dans sa forme, c’est pour aller plus avant dans le fond. C’est ainsi qu’il commence à multiplier les expériences de terrain, en des rencontres en tout genre qui célèbrent chacune à sa manière originale les multiples facettes de son identité afro-américaine. Il va aller voir ailleurs s’il y était. Et bien entendu, il s’y est retrouvé tel qu’en lui-même.

David Murray et M. Gregory sur le projet Mbizo (1998) © P.court Archives Murray 3D-Family

À Dakar, comment sabar ?

Cette quête spirituelle doublée d’une enquête identitaire va passer par l’Afrique, notamment pour le projet M’Bizo, référence à une ancienne composition qui saluait déjà le bassiste sud-africain Johnny Mbizo Dyani. En 1998, il pilote alors une grande formation avec des musiciens et danseurs sud-africains, qui souligne de véritables connexions avec cette terre nourrie d’évangiles syncrétiques. Néanmoins, c’est pratiquement à l’autre bout du continent, sur le territoire des confréries soufies, qu’il creusera un premier sillon plus profond : à Dakar, David Murray débarque en 1996 pour bâtir avec Mamadou Konté, l’historique fondateur d’Africa Fête, un vaste projet sous le nom de code de Fodeuk Revue (« D’où viens-tu ? » en wolof). La question poursuit déjà celui qui a composé « Dakar To Darkness« après s’être rendu sur l’île de Gorée. Dans cette espèce de revue noire rétrofuturiste, entre rap et tambours sabar, se mêlent aussi bien les Positive Black Soul qu’Hamet Maal, frère de Baaba, le vétéran Doudou Ndiaye Rose et de jeunes pousses comme Dieuf-Dieul. « Il s’agit d’une affirmation politique sur ma perception du monde, sur mon impression en tant que descendance africaine établissant un rapport avec les gens qui vivent en Afrique, et aussi les difficultés et problèmes qui existent dans le monde entier pour les Africains », insiste celui qui a pour modèle Malcom X. Le projet enregistré à Dakar avec un trio jazz (dont le totémique bassiste Jamaaladeen Tacuma) tournera de New York à Paris. Trois ans plus tard, c’est en qualité de producteur, aux manettes des tout nouveaux studios Xippi, que le saxophoniste enregistrera Dieuf Dieul, groupe originaire de la Médina porté par la voix et les paroles de Tidiane Gaye. Las, Dieuf Dieul ne fera pas long feu, se disloquant dans une tournée épique en Europe. Last but not least, le saxophoniste signe au tournant du millénaire la bande-son de Karmen Geï, une adaptation de Mérimée par le cinéaste Joseph Gaï Ramaka.

David Murray à Dakar avec Doudou Ndiaye Rose et les Positive Black Soul © W. Vainqueur – Archives Murray 3D-Family

Aux quatre coins de l’Atlantique noir

David Murray retrouvera bientôt le Sénégal, en la personne du jeune guitariste Hervé Samb, fraîchement arrivé à Paris. Mais cette fois sur un tout autre répertoire, celui de la Guadeloupe, dans lequel l’Américain invite le jeune Dakarois. Pour Murray, l’affaire là encore n’est pas tout à fait nouvelle. « La première fois que j’ai rencontré Klod Kiavué, qui est devenu mon beau-frère, c’était lors d’un atelier avec Doudou NDiaye Rose. Et ce que je cherchais : les tambours, le rythme. La base avec la voix. Nous avions en commun l’expérience du Middle passage, les bateaux négriers, l’esclavage. Simplement, ils ont gardé leurs tambours, à partir desquels ils ont construit leur identité », se remémorait-il en 2010. À partir du mitan des années 1990, il va développer une étroite relation avec Pointe-à-Pitre et ses alentours. Il y jouera souvent, sur des scènes officielles avec Guy Konket comme lors de terribles lewoz (soirées gwoka, NDLR), notamment avec René Perrin et quelques années plus tard chez Man Soso, la mère de Konket. Il enregistrera plusieurs disques sur place, avec le légendaire Gérard Lockel, inventeur du gwo ka modèn, comme avec François Ladrezeau, charismatique leader d’Akiyo. Sans oublier Christian Laviso, guitariste majuscule pour bien des amateurs de blue notes. Tous ceux-là ont choisi de demeurer sur place pour créer, refusant l’injonction d’en passer par Paris pour réussir. Et cela raisonne chez l’Américain, connu pour ses prises de position. « Les Guadeloupéens sont très fiers de leur histoire, de leur trajectoire, de leurs racines, contrairement à la plupart des Afro-Américains, qui ont quand même un sentiment de honte. Beaucoup fantasment sur le panafricanisme, tout en cherchant à être assimilés. C’est une ambiguïté qui m’a toujours posé problème », analysera-t-il un soir, du côté de Morne-à-l’Eau.

« Les uns ont travaillé dans des champs de canne, d’autres dans des champs de coton ; les uns ont été intégrés à la société française, tout en restant des citoyens de deuxième classe, les autres ont dû subir des lois discriminatoires, qui en faisaient des Américains à part… Et cela perdure jusqu’aujourd’hui, avec à chaque étape des conséquences sur la musique. Il n’est plus temps de pleurer. Moi, ce qui m’intéresse, c’est de formuler à partir de tous ces éléments la base d’un dialogue évident et enrichissant. J’ai travaillé avec des Africains, et j’ai pu mesurer le fossé qui nous séparait désormais. »

David Murray & Gui Konkèt, © F. Parfait Archives Murray 3D-Family

En fouillant la musique « racine » antillaise, en prenant le temps et le soin nécessaires, David Murray n’a fait que poursuivre sa propre quête pour recomposer son identité fragmentée, tout en se rapprochant d’une idée certaine de l’Afrique. L’homme a de la suite dans les idées. Gwoka to Grammies, tel sera son slogan, pointant entre les lignes l’absence de reconnaissance de cette musique en France. À l’époque, l’UNESCO n’en a pas encore fait un patrimoine immatériel. Toujours est-il que le résultat fera date, une formule alchimique qui plonge le jazz dans le grand chaudron des grooves tropicalisés. Comme d’évidentes retrouvailles entre des musiques surgies du gouffre de l’Atlantique noir théorisé par Paul Gilroy. Autre contexte, même constat, lorsqu’il ira à Cuba enregistrer dans les mythiques studios Egrem un album avec certains de ses acolytes du free jazz et une imposante section de cuivres et de cordes en version latine, pilotée pour partie par l’inénarrable leader de NG La Banda, José Luis Cortès, répondant au doux sobriquet d’El Tosco (« le rugueux »). L’album, justement intitulé Now Is Another Time, confirme en 2003 la volonté de Murray d’élargir la focale, en mode diasporique. Et ce toujours dans une perspective de reconnecter toutes les pièces de son ADN.

David Murray, studos Egrem, La Havane © D. Gignoux Archives Murray 3D-Family

En Russie, opéra pour un affranchi

Moins de deux ans, plus tard, l’Afro-Américain va rassembler toutes les expériences accumulées dix ans durant dans une seule et même pièce : « Babatunde Pouchkine », un spectacle musical en cinq tableaux présentés en mars 2005 lors du festival Banlieues Bleues. Car avant de devenir le père de la littérature russe, Pouchkine était l’arrière-petit-fils d’un esclave venu du nord Cameroun, vendu à Constantinople, racheté par l’ambassadeur de Russie. À l’image de la gloire nationale française Alexandre Dumas, l’auteur de Boris Goudonov était donc un créole, célébré dès le début du vingtième siècle par les avant-gardes afro-américaines. Claude McKay, WEB Dubois, Paul Robeson, Langston Hughes, Richard Wright… Tous verront en lui une icône, le symbole d’une émancipation, à l’heure de la Harlem Renaissance puis de la reconnaissance de l’égalité des droits. C’est Blaise N’Djehoya, cinéaste et intellectuel camerounais basé à Paris, qui va suggérer l’adaptation à David Murray.

« Aurais-je un jour ma liberté ? Il est grand temps, je l’implore

Au bord de mer, j’attends le vent, Je fais signe aux voiles marines

Sous le suroît des flots, Quand prendrai-je mon libre essor ; Au carrefour des mers ?

Il faut fuir les bords ennuyeux, D’un élément qui m’est hostile

Et sous le ciel de mon Afrique, Sous les houles du midi

Regretter la sombre Russie, Où j’ai aimé, Où j’ai souffert,

Où j’ai enseveli mon cœur »

À l’image d’Evguéni Onéguin, les textes sont explicites. Le saxophoniste, assouvissant un vieux désir d’écriture, couchera donc la métrique poétique du Russe sur le papier musique, « dans une forme d’opéra jazz » qui puise tout autant du côté de Broadway que du lyrique, où l’Afrique a largement droit de cité. Au diapason de cette vision du monde, David Murray caste une équipe polyglotte : une rythmique dans la grande tradition du jazz libre d’inventer (Hamid Drake, John Hicks et Jaribu Shahid), un guitariste sénégalais expert en rythmique funk (Hervé Samb), un ensemble de cordes et des voix du monde entier qui portent les paroles engagées. L’Angolais Bonga et la Camerounaise Sally Nyolo y chanteront aux côtés des Russes Helena Frolova et Victor Ponomarev, et de l’Américain Avery Brooks.

« Pouchkine n’était pas un Africain, mais un Créole, un homme entre deux mondes. C’est ce qui le rend tout à fait passionnant. À l’heure de mes cinquante ans et de la mort de mon père, ce projet est un comme un aboutissement. » Par ses mots, le saxophoniste semble avoir trouvé les réponses qu’il traquait.

Du moins pour un temps : trois ans plus tard, David Murray se remettra à table pour composer un « bopéra », The Sysiphus Revue, sur un livret du dramaturge Amiri Baraka. L’histoire noire américaine telle qu’elle est dépeinte dans le Sysiphus Syndrome, stigmatisé par WEB Dubois (fondateur de la National Association for the Advancement of Colored People), remet au goût du jour la classique allégorie grecque : un roi destiné à perpétuellement empêcher une pierre gigantesque de rouler sur lui et son peuple. « Dans l’histoire des États-Unis, il existe une sorte de mouvement récurrent et laborieux du temps, enduré par les Noirs. Chaque fois qu’ils remportent une bataille, ils la perdent à nouveau quelques années plus tard. » Pour David Murray, l’histoire résonne comme un éternel recommencement. La première aura lieu en mai 2008 au East Side Center d’Oakland, sa terre natale. Tout un symbole dans cette quête sans fin…

Découvrez les autres épisodes de notre série Jazzmen fous d’Afrique par Jacques Denis.

Jacques Denis est sur Twitter.

David Murray & Amiri Baraka © M. Creutziger Archives Murray 3D-Family